【千葉市・相続手続き・Sさん】(遺産相続)先妻の子と後妻の子の財産の分け方は?

千葉市にお住まいのSさんより、遺産相続についてのご相談です。

Sさんのご両親は、30年間において結婚生活を送っていましたが、3年前にお母様が亡くなった事の寂しさから、お父様がお子さんをお持ちの女性(かなりお若いそうです)と親しくなり、入籍をしたそうです。先日、そのお父様も亡くなってしまい、相続の手続きと話し合いが始まったそうです。Sさんは、お父様と入籍した女性を財産目当てで結婚したと思っていて、お父様の遺産を渡したくないとのことです。法律上、後妻とその連れ子の相続権はどうなっていますかとのご相談です。

「配偶者の相続権」

法律上、被相続人の配偶者は、婚姻届を役所に提出し戸籍に記載されている限り、常に相続権が認められています。このことは婚姻期間の長短に関わらないし、被相続人にとって何番目の配偶者であるかも問いません。また、婚姻の意思がある限りどういう目的で結婚したかという事情にも関わりませんし、このような事情を斟酌して被相続人の配偶者の相続分は減らされるというような事もありません。

したがって今回ご相談の場合、Sさんの継母はSさんのお父様の配偶者として、民法に定められた割合に相当する相続権を有しています。

「連れ子に相続権はあるか」

一方で後妻の連れ子は、血族関係はありませんので、継父が亡くなっても子としての相続権はないことになります。ただし、再婚をする際に相手方の連れ子と養子縁組をすることは良くあることであり、養子縁組をすれば継父と連れ子の間に法定血族関係を生じますので、その場合には嫡出子として先妻の子供と同等の相続権を有する事になります。

したがって今回のご相談の場合も、亡くなったお父様とその連れ子が養子縁組をしていれば、Sさんと同じ割合の相続権を有する事になります。

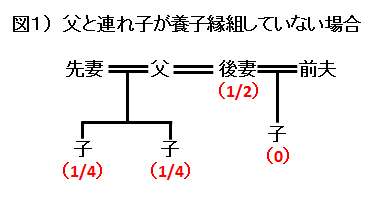

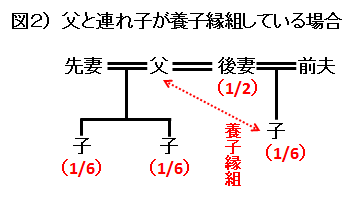

「具体的相続分はどうなるか」

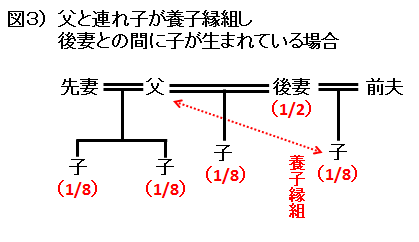

今回のご相談の場合、亡くなったお父様が財産に関して何らかの遺言を残していない限り、各人の具体的相続分は次の通りとなります。この場合、被相続人にとって配偶者と子供が相続する場合ですので、まずSさんにとって継母に当たる女性は法定相続分として常に1/2の相続権を有します。次に、残りの1/2をSさんを含めたご兄弟の人数で頭割りすることになりますが、継母に当たる女性の連れ子がお父様の養子なっている場合には、兄弟の中に連れ子も含めて計算することになります。(参照:図1 図2)

では、今回のご相談の場合と関連して、もし亡くなったお父様と継母の間に子供が生まれていた場合はどうなるのか考えてみましょう。この子供はお父様にとって嫡出子となりますので、Sさんと同じ割合の相続権を有する事になります。つまり、子供の相続分1/2を頭割りする人数の中に含めることになるのです(参照:図3)